Nati Regos: ‘Aita Menni es parte de mi familia’

Hermanas Hospitalarias Aita Menni

Salud mental | Discapacidad intelectual | Daño cerebral | Persona mayor

Actualidad

– ¿Cuándo comenzaste a trabajar en el Hospital?

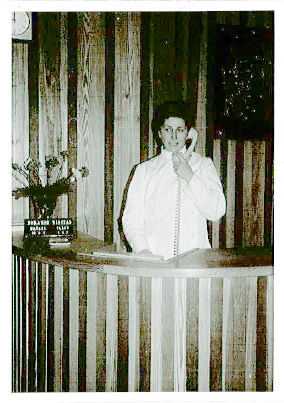

En el año 1971, con 16 años recién cumplidos, entré de recepcionista. Tenía el bachiller y estudios de mecanografía, porque mi idea era entrar a trabajar en alguna empresa. Pero el trabajo aquí, que entonces se llamaba Sanatorio Psiquiátrico de Santa Águeda, me captó.

– ¿Qué recuerdas de tu tiempo en la recepción?

Estuve siete años en ese puesto, hasta que tuve mi primer hijo. Llegué siendo una niña, la niña de todas, la única trabajadora que era de la calle. Cinco años más tarde me casé en la iglesia de aquí, trabajando aquí fui madre, trabajando aquí enviudé y he tenido dos nietos.

Recuerdo que la centralita era negra, las extensiones tenían una palanquita y para hacer la llamada había que darle a una manivela. Cuando se encendía una luz verde había que descolgar un auricular negro muy grande. Luego, al poco tiempo se cambió.

– Han pasado más de cuatro décadas, ¿cómo era la institución?

La comunidad de Hermanas era muy numerosa y muy joven; había más de cien religiosas. Las pacientes rondaban las 1.200, todas mujeres, de Bizkaia, Gipuzkoa y, en aquel momento, también de Burgos, que pasados un par de años se llevaron a Oña. La mayoría eran también muy jóvenes.

– ¿Qué ocurrió después?

En 1978 tuve mi primer hijo y pedí una excedencia. Mi vuelta coincidió con un cambio de superiora. La nueva dirección decidió enviarme a las unidades, que eran pabellones, con dormitorios de 24 o 30 camas corridas. Coincidió que unas cuantas religiosas se estaban sacando el título de auxiliar de clínica, aunque todavía no era obligatorio para ejercer, y me sugirieron que me sacara el título con ellas. Nos prepararon los médicos y enfermeras que trabajaban aquí, y nos examinamos en Donosti. Aprobamos todas.

Durante dos años, hasta la llegada de mi segundo hijo trabajé en el Sagrado Corazón o el Pensionado, donde vivían los enfermos psiquiátricos más pudientes. A la vuelta de mi segunda excedencia me incorporé a la unidad de retraso mental. Luego me destinaron al edificio San Rafael, que es donde estaban las enfermas de esquizofrenia más graves, las más “locas”. Y ahí encajé yo divinamente. Para mí la palabra loco no tiene ninguna connotación negativa. Ellas son mis loquitas, mis enfermas. Lo digo siempre con todo el cariño.

El gran cambio fue en el año 1985, cuando todas las pacientes pasaron al edificio nuevo. Pasamos de dormitorios corridos tipo la película ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ a habitaciones de dos camas con baño. Tal y como las conocemos ahora; cada paciente podía personalizarlas y tenía su armario.

– Eras auxiliar de clínica pero en aquella época asumiste bastante responsabilidad.

Sí. En el año 1989 la madre superiora y la hermana gerente me propusieron ser la encargada de la Unidad de San Juan de Dios, una especie de gobernanta. El ‘experimento’ salió bien. Era la primera vez que alguien de fuera de la comunidad religiosa se hacía responsable del mantenimiento del edificio, de compras, reposiciones, de administrar el dinero que los familiares de los pacientes depositaban para sus gastos corrientes: tomarse un café, comprar ropa, etc.

Desempeñé esa tarea hasta 1992, cuando cogí mi tercera excedencia voluntaria. Estaba en una de esas fases en la que te encuentras saturada y tienes que elegir, y elegí marcharme un año.

Fue una época de muchos cambios. Cada vez había más seglares en el hospital y el centro se había abierto a pacientes varones.

– Y a tu regreso nuevos retos.

La dirección consideró que yo era la persona adecuada para gestionar la lavandería y allí me destinaron. Fui la responsable durante 10 años. Era un trabajo duro, en el que se me iba la vida. Contaba con cuatro personas del exterior y la ayuda de 23 pacientes. Luego el servicio se subcontrató, y vuelta a cambiar de puesto.

– Nuevas oportunidades, nuevas ilusiones…

Cierto. Hay médicos que incluso dicen que no es conveniente estar más de tres años en el mismo puesto, que se cogen vicios y se pierde ilusión.

Me incorporé como monitora al hospital de día, hoy centro de día. Yo organizaba un taller para 13 pacientes psiquiátricos que venían por la mañana. Ahora por las mañana trabajo en el RAM, Residencia Aita Menni, con abuelitos enfermos de alzhéimer. Por la tarde me ocupaba y me ocupo de los pisos donde viven pacientes de Aita Menni. Son tres viviendas y nosotros, un equipo compuesto por un trabajador social, un psicólogo, una enfermera, un psiquiatra y yo de monitora.

En los pisos viven enfermas mentales de una media de 60 años que trabajan por las mañanas en el taller del hospital. Son dos pisos de cuatro personas y uno de seis. Tienen mejor calidad de vida que en el hospital, no dan problemas en sociedad; en casa sí, entre ellas. Mi trabajo consiste en supervisar que estén en buen estado, ellas y las casas: observar si cumplen las dietas, si rotan en los turnos de limpieza y cocina, el buen uso del dinero que les concede Trabajo Social…

– La psiquiatría es uno de las especialidades emblemáticas de Aita Menni, ¿qué tal se convive con la enfermedad mental?

La locura es casi normalidad para mí. Muchas veces pienso que nuestros enfermos están mucho mejor que muchas personas que están fuera del hospital sin diagnosticar y no están controladas. Yo no llamo a ninguna de las pacientes por su nombre sino Angelines, Conchita, Felicitas… A todas por el diminutivo, con cariño, porque hemos vivido y crecido así. Actualmente hay mucho personal pero al principio, cuando no había animadores socioculturales, para las hermanas que trabajaban como trabajadores sociales yo era Nati para todo: había que organizar una tómbola, Nati; había que elegir miss hospital, Nati…

– Durante todos estos años han pasado muchos pacientes por Aita Menni, habrá habido anécdotas, curiosidades, personajes famosos como el poeta Leopoldo Panero que ha fallecido recientemente.

Recuerdo noticias impactantes, como el ingreso del político Juan Maria Bandrés y el ciclista Javier Otxoa en la Unidad de Daño Cerebral. O coincidir con Panero y su locura en la barra de nuestra cafetería, decirle “buenas tardes” y escuchar su discurso sobre la antipsiquiatría. Con Panero era todo locura; imposible seguir una conversación.

– Y después de tantos años, ¿cuál es el balance que haces de tu vida laboral?

La primera época para mí fue especial porque era muy familiar. Hubo un tiempo en el que las distancias jerárquicas entre los trabajadores se agrandaron, no sé si por el tipo de dirección, y luego se volvieron a relajar. Para este tipo de trabajo se necesita paciencia y yo tengo facilidad para desconectar en cuanto cojo el coche y salgo del hospital. Pero dicen que pronto los pisos serán mixtos, de hombres y mujeres; yo prefiero que aguanten un poco más así. Si las cosas van bien, en 2016 me jubilo.

El balance es en general positivo. Mis primeros miedos eran infundados. Sólo he visto una camisa de fuerza en el museo que hay aquí. Para mí –insisto-, la locura es normal. En esta casa “hemos crecido locos a la vez”, como decía un psiquiatra con el que trabajé. Y si soy como soy es porque la congregación me ha moldeado. He tratado a las personas enfermas siempre siguiendo el consejo que me dio sor Francisca Larrea: “Tú actúa como te gustaría que te tratasen a ti y dirígete a ellas como te gustaría que se dirigiesen a ti”. No tendría palabras para especificar qué es el hospital para mí: es como mi familia, y mi familia es la mejor del mundo, aunque, como en todas, a veces nos tiremos de los pelos.